| ヘブライの館2|総合案内所|休憩室 |

No.b1fha100

作成 1999.12

| 第1章 |

こよなく愛していたヒトラー |

|---|---|

| 第2章 |

ワーグナーとチェンバレン

|

| 第3章 |

ワーグナー家とヒトラーの

親密な関係 |

| 第4章 |

ニーチェとチェンバレン

|

| 第5章 |

『我が闘争』と並ぶナチスの

聖典だった『20世紀の神話』 |

| 第6章 |

ナチスの3番目の聖典である『血と土』

|

| 第7章 |

ナチズムの“秘密教義”

|

| 第8章 |

ナチズムと『ヨハネの黙示録』

|

| 第9章 |

ヒトラーが夢見ていた「新人類」の誕生

|

↑読みたい「章」をクリックすればスライド移動します

■■第1章:ワーグナーをこよなく愛していたヒトラー

■ワーグナーの大ファンだったヒトラー

●19世紀ドイツの哲学者フリードリッヒ・ニーチェは、優等民族の進化を予言していた。

彼は来たるべき「超人」──ゲーテの『ファウスト』からとった言葉である──を、新しく、より強く、生物学的にも価値が高く、進んだ人種であり、それ以前のいかなる人間よりも優れた生存能力と種の保存能力を持つ者、と説明していた。

19世紀ドイツの哲学者

フリードリッヒ・ニーチェ

(1844~1900年)

ニーチェは、ヨーロッパ文明の退廃を批判、

新たな天才の出現による価値の転換を唱えた。

彼はキリスト教をヨーロッパ的人間の堕落の原因とし、

永劫回帰思想による生の肯定、「超人」の理想を主張した。

彼の思想は20世紀の哲学・文学・思想界に深い影響を及ぼし、

その美的個人主義はナチスの指導者理論の基礎づけに利用された。

ニーチェはワーグナーの文化運動に共鳴し、ワーグナーと親交を

深めたが、後に両者の関係は冷える。しかし、晩年狂気の中に

あったニーチェは、ワーグナーとの話を好んでし、最後に必ず

「私はワーグナーを愛していた」と付け加えていたという。

●ニーチェと同時代人であり、自分の創作したドイツ民族歌劇がヒトラーを狂喜させることになった作曲家リヒャルト・ワーグナーは、ドイツ人民こそがニーチェのいう優等民族であると明言し(ニーチェは同意していなかった)、「時は迫り来た!」と喝破した。

ワーグナーは、1880年出版の『宗教と芸術』の中で、ユダヤ人解放を非難し、高貴な人種と高貴ならざる人種との混交が、人類最高の特質を損ないつつあるという信念を表明していた。アーリア人種の純粋さを保つことによってのみ、「人種的な感情の真の復活」は成し遂げられる、というのだ。

リヒャルト・ワーグナー

(1813~1883年)

ドイツの作曲家・楽劇の創始者。

新しい音楽のスタイルである「楽劇」を

創設し、その素材を「ゲルマン神話」に求めた。

四部作『ニーベルングの指環』『トリスタンとイゾルデ』

『ニュルンベルクのマイスタージンガー』『パルジファル』など

の楽劇を完成させて「ドイツ・ロマン派オペラ」の頂点を築いた。

●ナチスはゲルマン的な民族主義に基づいて、「世界に冠たるドイツ」というスローガンを標榜したが、このナチスの「ゲルマン神話」信仰は、もともとヒトラーのワーグナー心酔に由来する。

あるヒトラー研究家は次のように語っている。

「アドルフ・ヒトラーがワーグナーへの抑えがたい憧憬にとらわれていたのはどの点から見ても明らかであり、彼はそのワーグナーの作品のひとつになぞらえて、世界をその舞台に載せ、倒錯した形で上演したといえようか。ヒトラー版『神々のたそがれ』には、火・血に加え、慈悲や人間性の欠如した殺戮までもが含まれていた」

「首相になった当時のヒトラーは、故郷リンツの町で彼が16歳のときに見た楽曲『リエンツィ、最後の護民官』によってナチズムの種子がはじめて植えつけられたと断言している。ワーグナーのこの作品は、分断された人びとが英雄によって再び統一されるという内容であった。

ヒトラーはまた、『ドイツ国家社会主義の理解にはまずワーグナーを知れ、国家社会主義が目指す全てのものがワーグナーの作品に内包されている』とも述べている」

アドルフ・ヒトラー

(1889~1945年)

ヒトラーは巨匠ワーグナーが

亡くなってから6年後に生まれた

●アメリカのジャーナリストであるフレデリック・エクスナーによれば、ヒトラーは彼に次のように打ち明けたという。

「私にとってワーグナーは神的なものだ。彼の音楽は私の宗教なのだ。私は別の教会に行くようにワーグナーの上演に行く」

●青年時代のヒトラーの唯一の親友だったアウグスト・クビツェクも、次のように語っている。

「私はアドルフ(ヒトラー)と数年間友情を結びましたが、その間に彼の生涯にわたって成長を続けることになる要素の最初の段階に立ち会いました。彼は信じられないほどの粘り強さと徹底さで巨匠ワーグナーの作品と生き方を自分のものにしていきました。それは私にとって初めて見るものでした。

彼がワーグナーに求めていたものは、単なる手本とか前例以上のものでした。これについては、次のように言うことしかできません。彼はワーグナーの個性を身に付けたのです。彼はワーグナーを完全に自分のものにして、まさに自分の本質の一部にしたのです。

アドルフは、ワーグナーに関して入手できるものなら何でも、良いものも悪いものも、肯定的なものも否定的なものも、むさぼるように読み漁りました。特にワーグナーの伝記本を可能なかぎり入手しました。その他にも、ワーグナーの記録、手紙、日記、自伝、告白まで読んでいました。彼はますます詳しくワーグナーの生涯に精通していきました。どうでもよいように見えるエピソードまで知っていました。

彼は本当に情熱を込めて偉大な巨匠ワーグナーのエピソードを繰り返し語るので、そのうち私もそれらの話を覚えてしまいました」

(左)青年時代のアウグスト・クビツェク(ヒトラーの唯一の親友だった)

(中)戦後、ヒトラーとの交際について回想録をまとめるクビツェク

(右)出版された回想録『我が青春の友 アドルフ・ヒトラー』

●ちなみに、ヒトラーは少年時代、オーストリア中北部ランバッハの聖歌隊に属していた。

そのため、それから何年もたってからでも、モーツァルトの宗教歌をそらで唄うことができたという。

イギリスのジャーナリストであるワード・プライスによれば、ヒトラーは口笛の名人で、ワーグナーの民族オペラを得意のレパートリーにしていたという。特にヒトラーは100回以上聴いたという『マイスタージンガー』を鼻歌や口笛によって完全に再現することができたという。また、ワーグナーの全曲目の主旋律をピアノで奏でることもできたという。

※ またヒトラーは、ワーグナーの未完の曲を続けて書こうとしたが、失敗して捨てたという逸話も残されている。

■ヒトラーと「聖杯伝説」

●ヒトラーがワーグナーの作品の中で、特に好きだったのは「パルジファル」である。

「アーサー王伝説」を題材とした物語で、主人公パーシヴァルが騎士道を志し、アーサー王の円卓の騎士を経て、中世における最高の理想像たる聖杯守護王になるまでを描いた作品である。これをもとに、ワーグナーが作った楽劇が「パルジファル」で、「アーサー王伝説」よりも神話・宗教的意味合いを濃く彩られたものとなり、ヒトラーの興味と一致した。

この作品中でヒトラーの心を射止めたものこそ、「聖杯伝説」である。

●「聖杯」とはイエス・キリストが最後の晩餐で用いた「聖なる杯(さかずき)」であり、十字架から滴る彼の血を受けたものである。

この失われた「聖杯」の伝説は、「アーサー王伝説」の中心的主題の一つとして広まり、イエス・キリストを刺したといわれる「ロンギヌスの槍」と合わせ、ともに失われた2つの秘宝を手にする者は、地上世界の支配者になれるといわれた。

「聖杯」は「アーサー王伝説」の中で、

騎士たちが探し求める聖遺物である。

「聖杯」はヨーロッパ精神史の隠れた

核であるといわれている。

●ヒトラーはこの伝説を好み、その研究を重ね、その答えを13世紀の異端宗派「カタリ派」の「消えた財宝」伝説に求め、カタリ派の「秘密の抜け道」を辿って彼らの洞窟をくまなく探索した。

1944年からナチス・ドイツの科学者集団とでもいうべき「アーネンエルベ」が、直接、カタリ派の総本山モンセギュール城の発掘調査を開始している。

※ 1944年3月16日──カタリ派がこの地で滅亡してからちょうど700年目にあたるこの日──奇妙な事件が起きている。モンセギュール城の上空に1機のドイツ飛行機が飛来し、発炎筒でカタリ派の象徴の1つであるケルト十字を空中に描き出し、意味深に旋回してから飛び去っていったのであった。

この奇妙な行動を見聞きした地元の住民たちは、このときカタリ派の聖なる秘宝がこの地から永遠に失われたことを察知したという。

●この件に関しては、『聖杯十字軍』という本を書いたドイツの神秘主義者であるオットー・ラーンや、『ヒトラーとカタリ派の伝説』という本を書いたJ・M・アルゲベールが詳しい研究をしている。

しかし、果たしてヒトラーが「聖杯」を手にすることができたかどうか、それは現在でも分かっていないという。

※ ちなみに、かの有名な映画『インディ・ジョーンズ ~最後の聖戦~』(シリーズ第3作目)は、この「聖杯」をめぐって主人公とナチスが争奪戦を展開する作品である。

映画『インディ・ジョーンズ ~最後の聖戦~』

(1989年制作/スピルバーグ監督)

この映画はナチス・ドイツが猛威をふるう

1938年が舞台。「聖杯」の調査依頼を受けた

考古学教授のインディ・ジョーンズが、行方不明の父を

ナチスの手から救い出し、共に「聖杯」を探し求めて

ベニスへと飛ぶ。シリーズ第3作目の作品。

●ところで、ヒトラーは、ベルリンの真ん中に巨大で壮麗な「聖杯神殿」(別名「フォルクスハレ」)を作る予定だったが、この「聖杯神殿」は、世界中の全ての建築物をはるかに凌いでおり、バチカンの聖ピエトロ大聖堂がすっぽりと収まる大きさだった。

3万8000平方mの柱の無い空間は、一度に15万人を収容することができ、約300mの高さの天窓から射し込む光が「パルジファル」のように屋内を照らすはずだったという。

新都市計画の模型に見入るヒトラー

建築家志望だったヒトラーは「新都市計画」に熱意を

注いだ。第三帝国の「新都市計画」はヒトラー自身の発案に

より着手され、ヒトラー自身によって推進された一大事業であった。

総統令が出され、ベルリン、ニュルンベルク、ハンブルク、ミュンヘン、

リンツは「総統都市」として改造が優先された。特にヒトラーの第二の

故郷であるリンツはパリに劣らぬ“芸術の都”に、ベルリンは世界に

誇れる“政治の中心地”となすべく力が注がれた。(リンツは

「ヒトラロポリス」と改名される予定だったという)。

ヒトラーはナチスの軍需大臣で建築家でもあったシュペーアの協力で、

ベルリンを大帝国の首都にふさわしい超大型の建築物の林立する夢の都市

に造り変える構想(世界首都ゲルマニア計画)を立てていた。“新ベルリン”

の中央には幅122m、長さ約5kmの巨大な南北軸の大通りを造り、

南の端には「総統宮殿」と大理石の巨大な「凱旋門」(大きさは

パリの凱旋門の15倍もあった)が建つことになっていた。

ヒトラーが作る予定だった「聖杯神殿」の模型

内部空間の容積はバチカンの聖ピエトロ大聖堂の

17倍もあった。ドームの上には40mの強化ガラス製の

灯明台が作られ、さらにその上にハーケンクロイツを

つかんだワシの像がつけられることになっていた。

ヒトラーはこの壮大な「世界首都ゲルマニア計画」に

強い思い入れがあり、実現をベルリン陥落の

迫る最期の時まで気にかけていた。

↑ちなみにこれは模型ではなく、実際に作られたナチスの建築物である(独特の雰囲気が漂っている)

■■第2章:ワーグナーとチェンバレン

■イギリス生まれの文化哲学者ヒューストン・S・チェンバレン

●ヒトラーとワーグナーの関係について語る時に、あまり有名ではないが無視することのできない重要人物がいる。

イギリス生まれの文化哲学者であるヒューストン・S・チェンバレンという男である。

彼は1855年にイギリス海軍提督の息子として生まれ、1882年にドイツヘ渡り、1895年にワーグナーの伝記を出版した。彼のワーグナー伝は新聞雑誌によって絶賛され、「ワーグナーの聖書」として定着した。

※ このチェンバレンはイギリスの首相チェンバレンの一族である。

ヒューストン・S・チェンバレン

(1855~1927年)

イギリス生まれの文化哲学者で、

1895年にドイツで『ワーグナー伝』を

出版し、新聞雑誌によって絶賛される。後に彼は

「国家社会主義の父」と呼ばれるようになる(後述)。

●その4年後の1899年に、チェンバレンは人種主義歴史観の古典とされる『19世紀の基礎』を著した。

1200ページもあるこの大著は、哲学的著作にしては異例の成功を収め、一流作家の名声を得た。この本は30版も版を重ね、25万冊も売れた。この著作によって彼は、ドイツ中で有名となった。

しかし生国イギリスでは、この『19世紀の基礎』はまったく相手にされなかった。

※ 注意:この『19世紀の基礎』は、これから何度も登場してくるのでよく覚えておいて欲しい。ナチズムの裏面史を知る上で、非常に重要な著作である。

1899年に出版された『19世紀の基礎』は

各方面で絶賛され、チェンバレンは

一流作家の名声を得た

●ドイツ帝国の皇帝ヴィルヘルム2世は、この『19世紀の基礎』に夢中になり、チェンバレンに鉄十字勲章を授けた。

さらに皇帝は、プロイセンの全ての学校図書館にこの本を置くように命じ、軍の将校には本書の研究を勧めた。

この本はベルリンの宮廷社会においても長期にわたって「時の話題」になり、カトリックの司教は司祭たちに本書を推薦した。

(左)ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世。彼をはじめ、貴族層と

ドイツの精神的エリートがチェンバレンの賛美者になった。

(右)ドイツ帝国(いわゆる「第二帝国」)の国旗。

ヴィルヘルム2世の母はイギリスのヴィクトリア女王の娘だった。

そのため彼は生涯、イギリスには好意的だった。しかし、その旺盛な

海軍力増強姿勢はイギリスの警戒心を刺激し、イギリスをフランス陣営

に追いやることになった。ちなみに、彼の立派な口ひげ(端がピンと

はね上がった口ひげ)は「カイザー(皇帝)ひげ」と呼ばれた。

彼は科学技術の進歩に大きな関心を持ち、学術団体

「カイザー・ヴィルヘルム協会」を設立して

科学者を援助したことでも知られる。

●著名人もこの本の急速な普及に寄与し、哲学者ヘルマン・グラーフ・カイザーリングは本書を「芸術作品」と呼び、バーゼルの哲学者カール・イェールは「ここ十年で最も興味深い本」と称賛した。

●ワーグナーの未亡人コジマもチェンバレンの賛美者となり、彼と親密な交友関係を結ぶようになった。そして、コジマの愛情に導かれるようにして、チェンバレンはコジマの娘エヴァと結婚することになり、ワーグナー家に受け入れられた。

※ こうして、巨匠ワーグナーはチェンバレンの「義父」になり、チェンバレンはワーグナーの「遺志の代理人」として周囲から期待される存在となる。

ワーグナーの未亡人コジマ

(大作曲家フランツ・リストの娘)

チェンバレンはコジマの娘エヴァと結婚した

■「悪霊」に取り憑かれ、病に伏したチェンバレン

●しかし、チェンバレンはひどい神経発作に悩まされていた。彼は自分が「悪霊」に取り憑かれたように感じることがある、と語っていた。

そんな彼の著書『19世紀の基礎』は、驚くべきことにトランス状態で書かれたものだという。

自叙伝の中で彼は、自動書記によって書かれた本の内容はとても自分で書いたものだとは思えなかった、と認めている。

ヒューストン・S・チェンバレン

彼によれば、『19世紀の基礎』は

トランス状態で書かれたものだという…

●チェンバレンの著書『19世紀の基礎』の主題はこうである。

「古代ギリシアの黄金時代は、我々が取り戻そうと努力すべき失われた理想である。すべての文明はアーリア人種から発しており、ゲルマン民族の卓越した精神力をもってアーリア人種を覇権と世界の統治に導くべきだ」、と。

チェンバレンは「ドイツ騎士団」(チュートン騎士団)を、「蛮族や破壊者ではなく救済者であるとともに生き残る者だ」と説き、「国が歴史的発展をとげるために最も重要な要因は民族だ」と主張する。

そして「人間も、犬や競争馬と同じく血統で判断されるべきだ」と彼は書いている。

伝説の戦士の像

●チェンバレンが崇拝していた巨匠ワーグナーは、1850年に『音楽におけるユダヤ主義』という反ユダヤ主義論文を書いていたが、ワーグナーは「下等な人種」は起源をたどると「類人猿」に行き着き、アーリア人種は「神」に行き着くと考えていた。

※ 嫉妬深かったワーグナーは、裕福なブルジョアで才能豊かなユダヤ人音楽家メンデルスゾーンを激しく嫉妬していたことで知られている。

●チェンバレンの思想も、「反ユダヤ主義」で彩られていたが、ワーグナーの伝記作家アーネスト・ニューマンによれば、コジマも典型的な反ユダヤ主義者で、彼女の全生涯は「すべてユダヤ人のせいである」というモットーの下にあったという。

先に紹介したドイツ帝国の皇帝ヴィルヘルム2世も反ユダヤ主義に染まっており、「ユダヤ人は抹殺せねばならず、それにはガス殺が最適だ」と書き残しているという。

◆

●現在、「アムネスティ・インターナショナル」や「ヘルシンキ・ウォッチ」などの国際人権組織の顧問を務めているボリア・サックス博士は、著書『ナチスと動物』(青土社)の中で、チェンバレンについて次のように書いている。

「アーリア民族の優越性と反ユダヤ主義を唱えた指導的理論家ヒューストン・S・チェンバレンは、古代ヘブライ人や比較的近世のスファラディ系ユダヤ人にはむしろ好意を寄せていた。

チェンバレンが嫌悪したのはアシュケナジー系ユダヤ人(主として欧州の中部および東部に分布)で、これを彼は『古代イスラエルで始まった人種混交でそのアイデンティティを喪失したグループ』と断じ、こう続けている。『ユダヤ人の特徴が最も著しい丸い頭部とワシ鼻は、原ヘブライ人が混血した相手のヒッタイト族に帰せられる』と。」

(左)ボリア・サックス博士

(右)彼の著書『ナチスと動物』(青土社)

■チェンバレンの「予言」

●ところで、1914年に起きた第一次世界大戦で、ドイツ帝国は打ち負かされ、皇帝ヴィルヘルム2世は追放され、権力は強奪された。

この頃から、チェンバレンは「止むことなく進行する完全な麻痺」に襲われ、車椅子とベッドに縛り付けられ、死を待ち焦がれるようになった。チェンバレンは自分を襲った病気は「ドイツの苦しみ」であり、自分はドイツ思想の十字架にかけられた「殉教者」だとみなすようになった。

ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世

(1859~1941年)

彼はドイツの軍事力を過信し、無謀な戦争

へと突入させた。結果、皇帝の座を維持できなく

なり、ドイツは「帝国」から「共和国」へと移行する。

※ 第一次世界大戦後、彼は退位してオランダへ

亡命。彼はナチス政権には好意的だった。ドイツ軍が

オランダを占領した翌年(1941年)に死去。その

葬儀はヒトラーによって軍葬で行われた。

●チェンバレンにとって、ワーグナーの世界観は現実にならなければならなかった。

しかしワーグナーは、この世界観と現実の橋渡し役をバイエルン国王ルートヴィヒ2世に求めて、失敗していた。

イデオロギーの決戦において、ワーグナーの後継者チェンバレンは、解放者としてドイツ皇帝ヴィルヘルム2世に期待したが、同じように失望させられた。

チェンバレンは自分の後継者を探し始めていた。

彼は自分の人種論的歴史観を実現してくれる真の「英雄」が出現するのを待望していたのである。ワーグナーの作品『ニーベルングの指環』によれば、まだ希望が残っており、英雄ならば、砕かれた破片から剣を再び作り直すことができるはずだった。

ワーグナー作『ニーベルングの指環』

●ドイツ帝国が無残に崩壊していく姿を見つめながら、病める哲学者チェンバレンは、次のようにはっきりと「予言」した。

「アーリア的秘儀を現実において『完成』するために必要なのは、ただ剣を手にした恐れを知らぬ純粋な『英雄』だけである。……塹壕の中から一人の男が現れる。きっと、そこから救世主がやって来るだろう!」

※ この「予言」は、のちにヒトラーの出現によって現実化していく……。

■■第3章:ワーグナー家とヒトラーの親密な関係

■ワーグナーファンが巡礼する聖地「バイロイト」

●ワーグナーといえば「バイロイト」が有名である。

バイロイトは、ドイツ南部のバイエルン州にある小都市で、ここにはワーグナーの楽劇だけを上演する専門劇場「ワーグナー祝祭劇場」がある。この劇場は、ワーグナー自ら音響効果を考えて設計した、世界でも最高の劇場といわれている。

バイエルン州北東部のバイロイト市にある「ワーグナー祝祭劇場」

※ ワーグナー自ら音響効果を考えて設計した劇場である。

音響効果を重視して、いまもエアコンなしである。

●この劇場は、バイエルン国王ルートヴィヒ2世の援助によって作られたが、

この国王は、バイエルン王国の政治的終末期、ワーグナーの楽劇に心酔し、また、国民の税金を湯水のように使いながら、夢想的な城作りに熱中し、最後に謎の水死を遂げてしまったことで知られている。

(左)バイエルン国王ルートヴィヒ2世(1845~1886年)。

ワーグナーに心酔していた彼は、ワーグナーに資金援助した。

(右)バイエルン州にあるノイシュヴァンシュタイン城。

「世界をワーグナーオペラ化する」という構想のもと

1869年に着工し、17年の歳月で作られた。

(まだ3分の2が未完成の状態だという)。

※ 現在、バイロイト市は世界中のワーグナーファン(ワグネリアン)が巡礼する聖地であり、この地では毎年夏、「バイロイト音楽祭」が開催され、10万人近くのワーグナーファンが世界中から集まる。

■バイロイトを訪問し、チェンバレンを感激させたヒトラー青年

●第一次世界大戦後の、1923年5月のある日、

まだ当時無名の存在であった青年ヒトラーが、このバイロイト市に住むワーグナー一族を訪問した。

ヒトラーは巨匠ワーグナーの墓前で涙をこぼし、敬虔にひざまずきながら、ワーグナーの楽劇から政治論までを熱っぽく語り始めた。この素性の知れない青年が抱く情熱に、ワーグナー一族は興味を示し、自分たちの屋敷の居間に迎え入れた。

バイロイトにあるワーグナーの屋敷

「ヴァンフリート館」

この屋敷の裏庭にワーグナー夫妻の墓がある

●この時、バイロイトの最高権威であった病める哲学者、チェンバレンの興奮は異常なものであった。彼はヒトラーを神の使者のように迎え、小躍りして喜んだ。

後に、彼はヒトラーに宛てて次のような手紙を書いている。

「一撃のもとにあなたは私の心の状態を変えてしまわれた。……私はあなたを“狂信者”とは正反対な者と呼びたい。“狂信者”は頭を熱くしているが、あなたは心を熱くしている。あなたの目と手のしぐさは、私に落ち着きを与える。あなたの目はあたかも手のような働きをし、人をつかんで離さない……そして手に関して言えば、その表現力の豊かさは目と競い合うほどである」

「ドイツという国は危急存亡の時に、あなたのような偉大な人物を生むものです。今こそ私は眠りについてよく、再び目を覚ます必要はなさそうです。神の加護のあらんことを!」

(左)チェンバレン夫妻 (右)チェンバレンは

ヒトラーこそが、自分の待望し続けていた

「救世主」であると強く信じていた。

●こうして、ヒトラーはチェンバレンの精神的な後継者になり、同時に「ドイツの救世主」として、亡き巨匠ワーグナーの未来への希望を実現することになったのである。

●この訪問から半年後の1923年11月8日に、バイエルン州の州都ミュンヘンにて、ヒトラーはかの有名な「ミュンヘン一揆」を起こした。

そして、その4年後の1927年にチェンバレンは安らかな眠りについた。(チェンバレンの遺体はヒトラーとSA隊員によって丁重に埋葬された)。

※ このチェンバレンの死はヒトラーが政権を握る6年前の出来事である。

アドルフ・ヒトラー

彼の精神的な師であるバイロイトの

チェンバレンは1927年に亡くなった

※ バイロイトとミュンヘンは、どちらもドイツ

南部のバイエルン州に位置する都市である

●ちなみにヒトラーが病床のチェンバレンを訪問した時の様子は、水木しげるの異色作品『劇画ヒットラー』の中で、コミカルに描かれている↓

「チェンバレン先生、アドルフです」

「おっ、来たかドイツの希望!」

「わしの大ドイツ主義の信念は少しも変わっていない。きみは

神によってドイツを導くために現われた偉大な天才だ」

「おお神の予言者!」

「きみの声はわしの魂をゆさぶる……」

「キキキキキ」

「ケケケケケ」

「ドイツがきみを生み出したことは、ドイツの生命力を物語るものだ。ドイツ万歳!」

「予言者のおっしゃる通りです……」

「きみこそはドイツ国民を導いて荒野からひき出すために神が送った申し子に間違いない」

「おお、予言者よ……」

水木しげるの『劇画ヒットラー』は『週刊漫画サンデー』に

1971年5月8日号から8月28日号まで連載され、

その後に、単行本が刊行された。ヒトラーの素顔や

ナチス・ドイツの歴史が詳細に描かれており、

ヒトラー研究の入門書として最適。

■ヒトラーと親密な関係を築いたヴィニフレッド・ワーグナー

●コジマの長男ジークフリート・ワーグナー(第3代当主)の嫁ヴィニフレッドもまた、突然訪問してきたヒトラー青年の話に引き込まれていた。

後に彼女はワーグナー家の第4代当主に就任すると、積極的にバイロイト市の「ナチ化」を推進した。

一方、ヒトラーも1933年に政権を握ると、バイロイト市を「ナチスの聖地」と定め、毎年夏に開かれるバイロイト音楽祭に免税特権と財政援助を行い、ワーグナー家を助けたのである。

(左)ワーグナー家の第4代当主を務めたヴィニフレッド・ワーグナー。

彼女もチェンバレンと同じく、ドイツ人ではなくイギリス人であった。

(右)彼女とヒトラーは、結婚の噂もあったほど仲が良かった。

※ このヴィニフレッドとヒトラーの働きかけにより、

バイロイト市は「ナチスの聖地」となった。

ワーグナーの記念祭に招かれたヒトラー(1934年)

ヒトラーの両隣に座っているのはヴィニフレッド・

ワーグナー(左)とゲルデラー市長である

●ヴィニフレッドとヒトラーの2人は、お互い尊敬しあい、一時は結婚の噂もあったほど本当に仲が良かった。

ヒトラーは、全ドイツの母親の模範たるべき女性に授ける名誉ある「ドイツ母親名誉十字章」を自らデザインし、その1つをヴィニフレッドに授与している(1939年)。

ヒトラーがデザインした

「ドイツ母親名誉十字章」

この十字章には金章・銀章・

銅章の3種類があり、裏面には

ヒトラーの署名が刻み込まれていた

●なお、ヴィニフレッドの長女フリーデリントは、母のナチスとの協力を嫌って出奔し、アメリカへ亡命した。

この少女の裏切りと思いつめた行動力が、第二次世界大戦後、ワーグナー家の「ナチスへの全面的屈服」という非難に対する弁明に利用されることになる。

《 ワーグナー家系図 》

●ちなみにバイロイト市は、1945年春から始まった連合軍の空爆により、市内の主要部分が破壊された。

ヴィニフレッドは戦後、ナチスとの協力の責任を問われて、「ワーグナー祝祭劇場」への関与を禁止された。「ワーグナー祝祭劇場」はアメリカ軍に接収されたが、その後、ヴィニフレッドの長男ヴィーラントに返還された。

※ ヴィニフレッドは1980年にこの世を去ったが、晩年までずっとヒトラーの人間性を褒め称え続けていた。

■■第4章:ニーチェとチェンバレン

■エリーザベト・ニーチェ ~兄をナチに売り渡した妹~

●ヒトラーのバイロイト=チェンバレン初訪問から10年後に、ヒトラーはもう一人の19世紀の歴史的人物に出会っている。

1933年に首相となったヒトラーは、ワイマールの「ニーチェ資料館」を訪れ、ニーチェの妹で87歳のエリーザベト・ニーチェと会談した。

彼女はヒトラーの「すばらしい、まさしく非凡な人格」について歓喜して語っている。兄である超人の告知者ニーチェも必ずや自分と同じ意見だったでしょう、と老婦人エリーザベトは過大評価を請け合った。

ニーチェの妹である

エリーザベト・ニーチェ

ニーチェの胸像を見つめるヒトラー

●ヒトラーとニーチェの関係に関しては、ベン・マッキンタイアー著『エリーザベト・ニーチェ ~ ニーチェをナチに売り渡した女』(白水社)が詳しい。

この本によれば、ニーチェの妹エリーザベトは、1886年に、ドイツ人の集団を率いて南米パラグアイに、純粋アーリア人の“新しき村”=「新ゲルマニア」を作った。

そして帰国後、兄の著作を改竄し、ナチスの思想的バックボーンとなる「ニーチェ神話」を作り上げたという。

『エリーザベト・ニーチェ』

ベン・マッキンタイアー著(白水社)

南米のジャングルに純粋アーリア人の

国を建設し、兄ニーチェの著作を改竄して

ナチの思想的バックボーンを打ち立てた

妹エリーザベトの核心に迫る伝記

「新ゲルマニア」は、パラグアイの首都アスンシオンの

北方150マイルほどのところにあるという

南米パラグアイに作られた純粋アーリア人の植民地

「新ゲルマニア」の最初の入植者たち(1886年)

●この本の著者ベン・マッキンタイアーによれば、「ヒトラーはニーチェの著作を一語たりとも読んだことはなかった」という。

彼は次のように記している。

「妹エリーザベトはヒトラーに長い賛美の手紙を何通も書き、そのたびに自分の『ニーチェ資料館』を訪問するよう促した。

ニーチェの宣伝価値は計り知れないほど高かったので、ヒトラーは7回もその促しに応じた。資料館に続く道路には子どもたちが整列し、ヒトラーに花束を贈った。エリーザベトはヒトラーにニーチェのステッキを贈った。〈中略〉

ムッソリーニと違い、ヒトラーは最初から最後まで、ほぼ間違いなくニーチェの著作を一語たりとも読んだことはなかった。再三にわたって詩人政治家だと称してはいたが、書いたものの中でニーチェについて述べたことはなく、たった一度、食卓での雑談のついでに触れただけである。」

「ニーチェ資料館」でヒトラー(左)を迎える

エリーザベト・ニーチェ(中)(1933年)

※ この2年後に彼女は亡くなった(右)

■ナチスに多大な影響を与えたチェンバレンの『19世紀の基礎』

●さて、ニーチェの話はこれぐらいにして、ワーグナーの話に戻ろう。

今まで紹介してきたように、ヒトラーとワーグナーは切っても切れない関係にある。そして、ヒトラーが政権を握る前から、ワーグナー家(バイロイト・サークル)と親密な関係を築けたのは、巨匠ワーグナーの娘婿であるヒューストン・S・チェンバレンの存在が大きかったのである。

●ヒトラーが政権を握ると、バイロイトの人々は、ヒトラーに同居人として「ヴァンフリート館」(ワーグナーの屋敷)に住むことを許可し、ヒトラーは「おじさん」としてワーグナー家の生活に溶け込んだ。

子ども好きのヒトラーは、巨匠ワーグナーの孫たちを可愛がり、孫たちもヒトラーが大好きだったという。

バイロイトのワーグナー家でくつろぐヒトラー

(両脇の子どもは、巨匠ワーグナーの孫たちである)

●ところで、ヒトラーは青年時代に、反ユダヤ色の強い雑誌『オスタラ』に出会い、多大な影響を受けたという疑いがもたれている(オスタラとは、ゲルマン神話に登場する春の女神の名)。

しかし、ヒトラーは厳しい調子でそれを否定している。

ヒトラーによれば、「部分的に軽薄で並外れて非科学的な証明をする雑誌『オスタラ』の論調は、反ユダヤ主義の正しさに疑念さえ起こさせた」という。

“科学的な基礎付け”をもって実際に彼をつなぎとめたのは、チェンバレンの『19世紀の基礎』だけだったという。

(左)反ユダヤの雑誌『オスタラ』

(右)オーストリアの神秘主義者である

アドルフ・ヨーゼフ・ランツ。彼が

この雑誌を発行していた。

●実際、チェンバレンが書いた人種主義歴史観の古典とされる『19世紀の基礎』は、ヒトラーにとっても、「ナチ党」にとっても大きな存在であった。

『19世紀の基礎』は、アルフレート・ローゼンベルクのナチ・イデオロギーの理論書『20世紀の神話』など、ナチスの人種主義理論に多大な影響を及ぼしたのである。

●ローゼンベルクはチェンバレンを称え、自著『20世紀の神話』の中で、「チェンバレンこそ、ゲルマン民族が伝統を受け継ぐ創造の役割を担い得た民族であることを最初に指摘した人である」という趣旨の文章を書いている。

ヒトラーもまたチェンバレンを「国家社会主義の父」、「第三帝国の予言者」と呼んで、称えていた。

※ このローゼンベルクと『20世紀の神話』については、次章で詳しく紹介したい。

◆

●ちなみに、ワーグナーの作品を演奏するためにナチスに見出されたのが、かの有名な天才指揮者ヘルベルト・フォン・カラヤンである。

彼は大戦中ナチス党員(党員番号は第3430914番)であり、ナチスのために、そしてヒトラーのために数々の祝典で指揮をとった。その素晴らしさは「彼は神の道具だ」と讃えられるほどだった。

そのため、世界最高峰のオーケストラであるベルリン・フィル・ハーモニーは、戦後長い間、イスラエルでコンサートを開くことができなかった。

※ カラヤンは11回来日し、平成元年春に「勲二等旭日重光章」を受章している。(その後、1989年7月16日に故郷オーストリアにて死去)。

天才指揮者ヘルベルト・フォン・カラヤン

1935年にナチス入党を条件に27才でアーヘン市の

音楽総監督就任。戦後、ヨーロッパの音楽界の枢要ポストを

一手に収めたことから、「帝王カラヤン」と呼ばれた。

特にその手腕はベルリン・フィルで発揮され、

同オーケストラを、史上最高の

オーケストラに育てあげた。

●また、20世紀最大の哲学者の一人として名高いマルティン・ハイデガーもヒトラーを賞賛し、ナチスへの共感を積極的に表明していた男である。

彼は1933年にナチスの後ろ盾でフライブルク大学の学長に就任すると、ナチスに入党。大学からユダヤ人を排除した。(彼は1945年のナチ崩壊に至るまで一度も欠かすことなく党費を納め続けた。彼の党員番号は第3125894番である)。

彼は戦後になってからも、かつての言動を反省する様子を見せず、ユダヤ人虐殺の惨事にも終始黙否し続け、厳しく糾弾された。なぜハイデガーがヒトラーに荷担したのか? 学問レベルでの論争もいまだに続いているが、ハイデガーとナチスをめぐる謎は明らかにされてはいない。

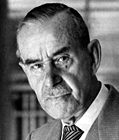

20世紀最大の哲学者の一人

マルティン・ハイデガー

ナチスに入党し、ヒトラーを賞賛。

ナチスへの共感を積極的に表明した。

●もう1つおまけに書いておくが、ワーグナーの作品における「反ユダヤ的要素」や、ワーグナーとヒトラーの関係については、ヨアヒム・ケーラー著『ワーグナーのヒトラー ~ 「ユダヤ」にとり憑かれた預言者と執行者~』(三交社)が詳しい。

ただし、賛否が分かれるような内容なので注意して読んで欲しい…。

■■第5章:『我が闘争』と並ぶナチスの聖典だった『20世紀の神話』

■100万部以上売れた『20世紀の神話』

●「大都会のデパートが、きらびやかで頽廃的な贅沢品を並べて女性たちを誘惑するとき。若者が腕輪や指輪をつけて女性のように腰を振って街を歩くとき。フリー・セックスが各階層で話題になり、ポルノが家庭にまで侵入し、ホモがあらわれ、他方では女丈夫が活躍するとき……。

そのときこそ民主主義が危機に落ちこんだときであり、一撃を加える必要のあるときだ!」

これは『20世紀の神話』の、明快な毒に満ちた一節である。

アルフレート・ローゼンベルクが

書いた『20世紀の神話』

ナチスの第2の聖典として

多くのドイツ国民に読まれた

●『20世紀の神話』は、1930年にアルフレート・ローゼンベルクが書いた本である。

この本の中にはナチスの思想が凝集されており、徹頭徹尾、人種論で貫かれている。

「ヒトラーの『我が闘争』を除けば、国家社会主義の最も重要な書物」と称えられたように、『20世紀の神話』はまさに『我が闘争』と並ぶナチスの重要なテキストであった。

●ノーベル賞委員会が反ナチスのドイツ人記者カール・フォン・オシエツキーに平和賞を与えたことを侮辱とみなしたヒトラーは、ノーベル賞に対抗するため、1937年に「ドイツ芸術科学国家賞」を創設。

その第1回受賞者の1人としてアルフレート・ローゼンベルクを選んだ。

「ドイツ芸術科学国家賞」のペンダント

この賞はノーベル賞に対抗するために創設された

●『20世紀の神話』は刊行以来6年のうちに50万部を売り、最終的には100万部以上売れたという。

■ナチスのイデオロギー構築を担当したアルフレート・ローゼンベルク

●アルフレート・ローゼンベルクは、ドイツの狂信的愛国者が外国で生まれ育った好例である。

彼は1893年のバルト海沿岸の小国エストニアの首都レベルで生まれ、帝政ロシアの崩壊によってドイツに亡命してきた元建築家である。

リガ工科大学在学中より古代インド文明や神秘主義哲学に傾倒し、ラスプーチンやグルジェフの影響を強く受けたロシア神秘主義サークルで修行を積んできたオカルティストでもあった。「トゥーレ協会」の早くからの結社員であり、エッカルトの友人としてヒトラーの側近になっていた。

アルフレート・ローゼンベルク

彼は初期の頃からヒトラーの傍らにあって

思想的影響を与え、側近として重きをなした

●1921年1月にナチスの機関紙『フェルキッシャー・ベオバハター』の編集長の座に就くと、国家社会主義運動の世界観の構築に全力を注いだのであった。

アルフレート・ローゼンベルクはナチスに理論的基盤を提供すること多大なものがあり、ニュルンベルク裁判で「死刑」を宣告された事実が、なによりも彼の評価を示している。

(もっとも初期の頃のヒトラーは、彼の知性に感銘を受け、彼を人種論の担当者、そして文化宣伝の責任者にしたが、後に彼を疎んじるようになる。ローゼンベルクがユダヤの血を引いていたことも大きな要因であろう…)。

■『20世紀の神話』の内容

●『20世紀の神話』は、歴史書であると同時に哲学書であり、また神話の書でもあったが、いずれにしても、かなりの技巧を施した苦心の労作だった。

その内容は、次のように構成されていた。

◎第1巻「価値の葛藤」─「種族と種族魂」「愛と名誉」「神秘説と行」◎第2巻「ゲルマン芸術の本質」─「種族的な美の理想」「意志と衝動」

「人格様式と事象様式」「美的意志」◎第3巻「来たるべき国」─「神話と類型」「国家と両性」「民族と国家」

「北方的ドイツ的法律」「ドイツ民族教会と学校」

「新しき国家組織」「本質の統一」

●アーリア=ゲルマン人種、北方人種の優越性、そしてユダヤ人に代表されるとする劣等人種との混交の危険性を説くアルフレート・ローゼンベルクは、『20世紀の神話』において、「人種保護と人種改良と人種衛生とは新しい時代の不可欠の要素である」と断言している。

そして、アトランティスからアーリア民族までが、太陽神話から人種論までが、神秘から戦争までが、目眩く狂気と情熱をもって一気に語られている。彼は「人類的歴史は自然史でもあり、同時に霊的神秘学でもある」という思いに駆られていた。

彼は、アトランティスは実在し、そしてそこがアーリア人種の原郷であると考えていた。

ヒトラーやSS高官たちを前にして講義を行う

アルフレート・ローゼンベルク

※ 彼は「馬やロバの品種改良に実に熱心な人々が、

『人間の人種改良』に全く無頓着なのは悲劇的

としか言いようがない」と述べていた

●「水上を白鳥や竜の船で漂って地中海に流れついたアトランティス人の波はまずアフリカに、陸路では中央アジアを経てクチュカヘ、おそらくは中国にさえも拡がり、北米大陸を横切って大陸南部にも到った……」

このようなアルフレート・ローゼンベルクのイマジネーションは、ナチズムにおける霊的連帯感の基礎にさえなった。ヒトラーやハウスホーファーのチベット憧憬もこれに見事にオーバーラップするし、またナチ党員の南米大陸への脱出もそこがアトランティス人たちが切り拓いた土地だとみなされていたのである。

「ナチ党」は、ゲルマンの秘密結社「トゥーレ協会」の

運動を基盤にして誕生した。彼らはドイツ・ゲルマン民族こそ、

伝説の楽園「トゥーレ」に住んでいたエリートたちの血を受け入れ、

「神人」を生み出す宿命を担った「選ばれた民族」だと主張した。

■■第6章:ナチスの3番目の聖典である『血と土』

■人間の「選択的品種改良」と「奴隷制度の確立」を提唱

●『我が闘争』と『20世紀の神話』に並ぶナチスの聖典に、『血と土』がある。

(この3冊は「ナチスの三大聖書」として、ナチズムを研究する上で最も重要な基礎文献である)。

1930年に出版された『血と土』

ナチスの第3の聖典として

多くのドイツ国民に読まれた

●この『血と土』を書いたワルター・ダレは、南米アルゼンチンで金持ちのドイツ人家族に生まれ、イギリスで教育を受けた養豚家で、早くからのナチ党員であり、農場経営者からナチス農業大臣にまで昇りつめた人物である。

彼は経済生活を厳密に人種的生物的見地から捉えていた。

「アルターマネン」(土への回帰を唱えた1920年代の人種主義グループ)の同志であり一頃は養鶏家でもあったハインリヒ・ヒムラーと同様に、ワルター・ダレも地方の農民階級こそドイツ民族の永遠の「生命の源」だと考えた。

『血と土』を書いたナチスの

農業大臣ワルター・ダレ

●ワルター・ダレは、「SS人種・移民局」の名誉長官も務め、人間の「選択的品種改良」と「奴隷制度の確立」を提唱した。

『血と土』には次のような記述がある。

「今のドイツの極めて壮健な若夫婦が、どこを探しても住む家がないという状態を放っておきながら、他方では『社会保護法』とかで、犯罪人や、癲癇(てんかん)白痴のために、堂々たる住みごこちのいい刑務所や、癲狂院などが増えていく。

これが気違い沙汰でなくて、果たしてなんであるか?」

「ドイツの再農業化は、ドイツ国内で行われるのではなく、東方においてナチスが君臨する大ドイツ“生活圏”においてのみ行われる。ドイツの農業労働者は、一定の種族を除いては農場主となるか、あるいは、専門的な産業労働者として働くことになろう。……『奴隷制度』の確立なしには、人類文化を、これ以上発展させることはできない。」

「……スラブ人の妊娠能力を破壊すること、これが第一の課題である。ドイツ人支配階層を作り、しっかり根付かせること、これが第二の課題である。これが『東方生活圏政策』の本来の意義である。」

◆

●ワルター・ダレはきわめてオカルティックな農政を実行していくのだが、その下敷きとなったのは、ドイツ地政学者、カール・ハウスホーファーの東方への関心と、アルフレート・ローゼンベルクの北方憧憬であった。

ダレはナチズムを「自由主義かつインターナショナルな金銭貴族」に対置する“本来”のヨーロッパ血統貴族と見ていたが、彼のいう“本来”的かつ新しい貴族とは、「血と土に由来する新貴族」であった。

●ちなみに、ダレは1942年に大がかりな闇食料品取り引きに関与していることが発覚し、農業大臣をクビにされた。

戦後、連合軍に逮捕され、ニュルンベルク裁判で有罪判決を受けている。

■■第7章:ナチズムの“秘密教義”

■ヒトラーのもとを去ったヘルマン・ラウシュニング

●ヒトラー政権誕生後に優秀な頭脳を買われて自由都市ダンツィヒ(現在のグダニスク)の最高の行政担当者に就任し、経済と行政の専門家としてナチス・ドイツの東方政策に深く関わった男ヘルマン・ラウシュニング──。

彼はヒトラーの権力奪取の過程をつぶさにみてきたが、ヒトラーに仕えるのが恐ろしくてたまらなくなった。

(左)ヘルマン・ラウシュニング(元ナチ党員)

(右)彼の著書『ニヒリズム革命』(学芸書林)

彼は1934年末まで自由都市ダンツィヒの

最高の行政担当者として、ヒトラーの東方政策に

関わった。その後「反ヒトラー」に転じ、国外に亡命。

1938年に、ナチズム批判の古典といわれる

『ニヒリズム革命』を出版した。

●それで、1934年のある日、隙をうかがって、まず家族を国外へ逃した。

彼自身はある嵐の夜、短機関銃1丁とモーターボート1隻だけを頼りに、追いすがるゲシュタポの乱射を浴びながら、イギリスへ決死的な亡命をした。

そして幸い、なんとか逃げのびて、アメリカへ落ち着いてから書き始めたのが、ナチズム批判の古典といわれる『ニヒリズム革命』(1938年)と『ヒトラーとの対話』という本である(1939年12月出版)。

●『ヒトラーとの対話』は、あまりにも恐ろしい本だったので、出版されたとたん発禁になってしまった。が、何百冊かは出回り、日本では『永遠なるヒトラー』という名前で翻訳出版された。

日本で翻訳出版された

『ヒトラーとの対話』

(八幡書店『永遠なるヒトラー』)

●この『ヒトラーとの対話』は、あくまで表面的な『我が闘争』や『20世紀の神話』に対して、ナチズムの秘密戦略、その究極の目的、そしてその根底をなす魔術的世界観がヒトラー自身の口からあますところなく語られている。

オカルト・ファシズムの核心ともいうべき狂気の生体進化論やフリーメイソン論など、そのあまりの過激さゆえ、ドイツでは今なお発禁図書である。

●東京大学名誉教授の岩村行雄氏は、この本とヘルマン・ラウシュニングについてこう述べている。(ヘルマン・ラウシュニング著『ニヒリズムの仮面と変貌』/「訳者あとがき」より)

「ヘルマン・ラウシュニング(1887年生まれ)は、1934年末まで自由都市ダンツィヒの最高の行政担当者として、ナチスの東方政策に関わった。この政治家ラウシュニングは、数年後、一転して、冷徹な観察眼をそなえた歴史家、思想家に変貌していた。その直接的な動機はいったいなんであったのか。推測するにそれは、当時ドイツに対する支配を確立したナチスの危険を洞察し、ナチスの手からドイツ民族を救わねばならぬという痛切な義務感であった。〈中略〉

ラウシュニングの著作は、まぎれもなくナチス批判の古典的な書物であり、また今日的な書である。

ドイツの著名な歴史学者ゴーロ・マン(トーマス・マンの息子)は、これらの書物を高く評価し、ラウシュニングの『ニヒリズム革命』を〈ドイツ・レジスタンスの基本書〉、『ヒトラーとの対話』を〈政治文献の傑作〉と呼んでいる。」

(左)トーマス・マン (右)三男のゴーロ・マン

反ナチスの闘士として知られるトーマス・マンは、1929年に

ノーベル文学賞を受賞したドイツの小説家である。トーマス・マン自身は

ユダヤ人ではなかったが、妻のカタリーナがユダヤ系の数学教授の娘だった。

早くからナチスの台頭に危惧を抱いていたトーマス・マンは、ヒトラー政権の

誕生後、ミュンヘン大学で講演し、ヒトラーによるワーグナー偶像化を厳しく

批判した。そのため国外追放にあい、亡命生活を強いられる。彼は講演や

ラジオ放送を通じてヒトラー打倒を訴え続け、アメリカ移住後はドイツ

とオーストリアからの亡命者を支援した。戦後になっても祖国ドイツ

に戻ることはせず、ナチスに抵抗した作家として栄光に包まれ

ながら1955年に80歳の生涯を閉じたのであった。

※ 息子のゴーロ・マンは、父トーマス・マンを支え、

アメリカでは複数の大学で歴史を教えるなど学究

の道を歩んだ。父の死後、ドイツに戻り、

歴史学と政治学の教授を兼ねた。

●さらに、岩村行雄氏は次のように述べている。

「当時、ラウシュニングにとって、まず何よりもヒトラーの本質を暴露することが急務であった。派手な饒舌な議論よりもまずひたすらに事実に即して報告し、問題の所在を明確にし、本質を明らかにしなければならない。この冷静な態度、臆せずひるまず事実を凝視する眼、静かな語り口こそが、世界に対してヒトラーの危険を警告し、幻想を抱く世界の政治家たちに覚醒を促す最も有効な方法であろうということを、ラウシュニングは認識していたのであった。

同時にまたこの方法こそが、2冊の書物を類(たぐい)まれな歴史の証言に高めているのである。

ナチスの時代はすでに過去の歴史に属する。だが我々はラウシュニングの証言によって、ヒトラーの野望がいかに肥大していったかを知り、当時のドイツ国民がいかに考え、いかなる希望を抱き、同時にまたいかに深い恐怖に襲われていったかを知るのである。」

『ニヒリズムの仮面と変貌』

ヘルマン・ラウシュニング著(福村出版)

■「実はナチズムも秘密教義を持っている」

●ヘルマン・ラウシュニングは、著書の中で次のように語っている。

「ヒトラーの本当に欲していること、そしてナチズムが成就させようとしていることは『我が闘争』の中には書かれていない。『我が闘争』は大衆向けだからだ。

実はナチズムも秘密教義を持っている。数少ないエリートからなる特別のグループにおいて、それは伝授され発展させられる」

●このナチズムの“秘密教義”とは一体どういう内容のものなのだろうか?

■アーリア人種と劣等人種

●ヒトラーはかつてこう語っていたという。

「あらゆる知識に先行する単純な問題は、誰が知ることを欲しているのか、誰が外界の研究を欲しているのかということである。このことによって、常に特定の人種の科学、特定の時代の科学しか存在しえないということが、必然的なことになる。

自由主義的、ユダヤ的科学に対立せざるをえぬ北方ゲルマンの科学、ナチズムの科学が、ここに現出するのは歴史的必然なのである」

「我々は、道徳思想と人間の精神的志向の凄まじい革命の出発点に立っている。我々は自然について、神性について、姿なきものについて、デーモン的なものについての神秘的知覚を学ばねばならぬ。

世界を魔術的に解釈する、知性ではなく意志の観点から解釈する新時代が近づきつつある」

●ヒトラーにとっては、真に優れた人種はアーリア人だけで、それ以外はすべて劣等人種に属するが、なかでもユダヤ人は「もっとも警戒すべき劣等人種」であった。

「なぜなら彼らは劣等の強さを知っており、その血を優秀人種の中に送り込み、優秀な形質を段々に少なくし、ついには滅ぼそうとしているからだ。それはまさに、体の中に病原体が入り、肉体が弱まっていくと、その人の健康の力や知能の力が、どんどん落ちていくのと同じである。そうすれば、劣等なユダヤ民族でも優秀な民族に勝てるではないか。

ユダヤ人は、いま、グループとしてドイツやフランス、イギリスなどの先進諸国に送り込まれている。彼らはそこで銀行など経済的実権を握り、共産主義革命を扇動し、売春などで彼らの劣等な血を白人種に植え込んで、全てを腐らせていこうとしている──」

ヒトラーは演説の中でそう語り続け、ナチス時代のドイツ人を、ユダヤ人迫害の渦の中に巻き込んでいったのだった。彼の理論によれば、ドイツ民族の優秀性を守る道はただ一つ、ユダヤ民族の“駆逐”だけであった。

(左)アドルフ・ヒトラー (右)『我が闘争』

※『我が闘争』は、1925年に第1巻、翌年12月に

第2巻が出版され、1943年までに984万部も出て、

印税は550万マルクに上った。当時のドイツ文芸学の

大御所から、ゲーテの『詩と真実』と並べてドイツの

全著作の最高峰と称えられもした。ちなみに、この

「我が闘争」という題名は、ダーウィンの言葉

「生存闘争」をなぞったものであった。

■■第8章:ナチズムと『ヨハネの黙示録』

■ヒトラーの「千年王国思想」は『ヨハネの黙示録』が源泉

●ヒトラーの言葉に「ナチスは千年の長きにわたって帝国を築く」がある。

この言葉の根底には、新約聖書の『ヨハネの黙示録』の中にある「千年王国」の思想があるように思われる。この「千年王国思想」はヒトラー思想の核心だとしても問題はないであろう。(いわゆる『ヨハネの黙示録』は“聖書の中の聖書”と呼ばれ、旧約および新約聖書のエッセンスがこの1冊に集約されている)。

●ヒトラーは、世界統一政府(新ローマ帝国)ができたとき、「天からエルサレムが下りてくる。千年王国が始まるのだ」と言っていた。これは黙示録の内容そのものである。

ヒトラーはある昼食会で、こうスピーチしていた。

「巨大な変動によって、突如、世界は別のものになる、とマルクス主義は教えている。

然り、世界史は突然、終焉する。世界は終わるのだ。我々の革命は新たなる一段階、というよりはむしろ、最終的には歴史の抹殺に至ることになる一つの進化の決定的段階なのである」

●ラウシュニングは著書の中で語る。

「絶えずヒトラーの言葉の中に出てくるテーマは、彼が〈世界の決定的転換〉とか〈時間のちょうつがい〉と呼んでいたところのものである。つまり、我々のような密教の奥義に達していない者には完全に理解できない一大変異が生じるというのだ。

ヒトラーはまるで千里眼か賢者のような調子でしゃべっていた。

彼は自分が隠れた力を持っており、その隠れた力から人類に新たなる福音書を告示する、超人間的な天職を授かっていると信じ込んでいたのだ……」

この〈世界の決定的転換〉とか〈時間のちょうつがい〉という考え方も、実は『ヨハネの黙示録』にその源を持っている。

■「ラグナロクだよ、神々の黄昏だ」

●ところで、ヒトラーの終末思想は、ただ単に世界の破滅を強調するものではなかった。それを「人類の進化の決定的段階」ととらえているところが特徴的であった。

ヒトラーはナチスのインナー・サークルの中でこう語っていたという。

「ラグナロクだよ。神々の黄昏(たそがれ)だ。神々と世界は、かつてそうであったように、やがて人類とともに壮絶な炎の中に滅び去る。一切が終わるのだ。

だが、一切が終わった後、一切が再び新しく始まる。その日のことを、きみたちは思い浮かべたことがあるかね?」

「北欧神話」に伝わる“世界を焼き尽くす炎”のイメージ↑

「北欧神話」には、世界の終末に関することが巫女の予言という形で

書き記されている。それが「ラグナロク」である。「北欧神話」の最大の特徴は、

「ラグナロク」という「最終戦争」によって神々が世界もろとも滅び去ることにある。

※ この「ラグナロク」の戦いは勝利者なき神々の「最終戦争」で、その最後は炎の

巨人王スルトが世界に「究極の火」を放って全てを焼き尽くして世界を滅ぼす

のである。そして、滅び去り廃墟と化した世界で、わずかに生き残った若い

神々と、生き残ったわずか2人の男女から、再び生命が芽生えた

世界が今生の世界(今現在の人間の世界)であるという。

●そしてヒトラーは自分の終末論を、『ヨハネの黙示録』に沿って展開する。

「いいかね、2つの世界が互いに対峙しているのだ。

ユダヤ人は反人間、反人──我々とは何か別の神の創造物なのだ。人類の別の根から生えてきた存在にちがいない。彼らとの戦いは、だからまた神々の戦いでもある。ユダヤ人との間においてのみ、世界支配のための戦いが戦い抜かれるのだよ」

ヒトラーは驚くことに、ユダヤ人との戦いを「霊的領域の戦い」ととらえていたのである。

「彼ら(ユダヤ人)は獣たちが真の人類とは全くかけ離れた存在であるのと同様に、我々には無縁の者どもなのだ」と、ヒトラーはラウシュニングに言っている。

●ラウシュニングはこの言葉を聞いて、ヒトラーがナチス・イデオロギー担当のアルフレート・ローゼンベルクやその他のあらゆる人種論者よりも、もっと狂気の世界観の持ち主であることに気付き、愕然(がくぜん)としたという。

ヒトラーにとって、このような“疑似人類”を打ち倒すことは決して「人類に対する罪」ではなかったのだ。

なぜなら、それらは人類に属さないからだ。「それらは自然の秩序とは何の関係もない存在なのだ」ともヒトラーは言っている。

ヒトラーの終末思想は、ただ単に世界の破滅を強調

するものではなく、「人類の進化の決定的段階」と

とらえているところが特徴的であった

■異様な宗教的情熱に取り憑かれていたヒトラー

●『ヨハネの黙示録』によれば、キリスト再臨とそしてその後に現われる神と人が住む天国──千年王国を地上に招来するには、いかなる形であれ「終末」を避けることはできない。

しかしこれは逆に、わざと地上を破滅的な「終末」状態にすることによって、強引に千年王国を達成させる方法も可能ではなかろうか、という悪魔的な解釈の存在を許すきっかけにもなっている。

現在のカルトの中にも、こう解釈している団体が存在する。自分たちがあえて“悪魔の役”を引き受けて破滅活動を推進し、結果的にそれによって神の到来を呼び起こして世界を救うという考えだ。

しかし一旦、この考えに取り憑かれたら、正常な理性を取り戻すのは難しいだろう。なぜならば、それがいかに破壊的で非人道的なものになろうとも、それが正しいか否かは最終的に「神」のみぞ知るという心境になるからだ。世俗的な道徳感が一切通用しない世界観なのだ。理性を麻痺させた未来観といってもいいだろう。

●ヒトラーは第二次世界大戦を開始する前の比較的平和な時期に、側近グループに次のようなことを語っていたという。

「天意は、私を最大の人類解放者に定めた。

私は自分の命がもはやなくなったときに、初めて、秘儀としてこれを達成するつもりである。そのとき、何か、途方もなく巨大な出来事が起こるであろう。何か圧倒的な啓示である。

その自己の使命を果たすために、私は殉死せねばならないのだ!」

“秘儀”、“圧倒的な啓示”、“殉死”……。まるでどこかの教祖のような発言である。

この異様な宗教的情熱に取り憑かれていたヒトラーは、第二次世界大戦を起こすことで、本当に自分の目的が完全に果たされると考えていたのだろうか。本当に地上に真の平和な人類の理想社会〈ユートピア〉が訪れると考えていたのだろうか。

■■第9章:ヒトラーが夢見ていた「新人類」の誕生

■ヒトラーは断言する「人間とは生成途上の“神”なのである!」

●ヒトラーの人種・民族思想には、もうひとつの側面があった。

それは極めて魔術的な思想であった。すなわち「超人思想」である。

彼はいうのである。

「天地創造は終わっていない。少なくとも、人間という生物に関する限り終わっていない。人間は生物学的に見るならば、明らかに岐路に立っている」

●人間はまだ“進化”の究極段階には到達しておらず、いま、もうひとつの進化の分岐点にある。

ヒトラーはそう考えており、さらに“新人類誕生”の予感さえ語る。

「新しい種類の人類が、いまその輪郭を示し始めている。完全に自然科学的な意味における突然変異によってである。

これまでの“古い人類”は、これによって、必然的に生物学的に衰退の段階に入っている。古い人間は、衰退形態においてのみ、その生を生きながらえるのである。創造力は、全て新しい種類の人間に集中することになろう。この2種類の人間は、急速に、相互に逆の方向へ発展している。一方は、人間の限界の下へ没落していき、他方は、今日の人間のはるか上まで上昇する。……そう、人間が“神”となる。これこそ、ごく明快な意味なのだ。人間とは生成途上の“神”なのである!」

●彼は続けていう。

「人間は、自己の限界を乗り越えるべく、永遠に努力しなければならない。立ち止まり閉じこもれば衰退して、人間の限界下に落ちてしまう。半獣となる。神々と獣たち。世界の前途は今日、そのようなものとして我々の行く手にあるのだ。こう考えれば、全てはなんと根源的で単純になることか。

……組織もまた、同じだ。運動が閉鎖的である組織、立ち止まっている組織、古いものに固執する組織は衰退し、没落を運命づけられている。しかし、人間の根源的な声に耳を傾ける組織、永遠の運動に帰依した組織、それは新たな人類を生み出す使命を受けているのだ」

ナチスに育て上げられたドイツの若者たち

ヒトラーは詰め込み教育を有害なものとしており、知的活動の

総ては統制されなければならないと主張し、「ドイツの男子青年は

各自が戦士のような身体をつくること」を提唱していた

●「歴史は螺旋(らせん)状に進化する」 ── ヒトラーはそういう歴史観の持ち主であった。

彼はいう。

「人間の太陽期は終焉に向かいつつある。新しい種類の最初の偉大な人間像の中に、今日でもすでに来たるべきものが告知されている。

古代北方民族の不滅の知恵によれば、古きものが神々とともに没落することによって、世界は繰り返し若返っている。

また、太陽の回帰点が、彼らにとって永遠の進歩という直線でなく、螺旋(らせん)状の生のリズムの象徴と見なされているように、今や、人間は、見かけは後戻りしているが、これはさらに一段高く登るためなのである」

■「救世主(メシア)」─ キリストの再臨について

●ヒトラーはキリスト教徒やユダヤ教徒が昔から強い関心を持っている「救世主(メシア)」については、次のように述べている。

「(世界の終末が進むと)人間はイエス・キリストやヤハウェに頼るようになる。しかし、そんなものは来ない。ユダヤやキリスト教の幻想だ。私ははっきり言うが、そんな『救世主』は本当に来ないのだ!

その代わりに人類は、苦しまぎれの突然変異で、救いの超人や神人を生み出す。彼らや彼女たちは、知能が数次元高いだけではない。外見は人間とあまり変わらないが、人間にとっては危険な、どんな毒や殺人光線を浴びても生きていられる。神経も内臓も、人間と違う次元に進化してしまうのだからね」

●ヒトラーによれば、人類の救いとは、「神」が我々に手を差し伸べて近づいてくる(降臨する)のではなく、我々自身が「神」に近づく(神化する)しかないのだ、というのだ。これを象徴するものとして、先に紹介したヒトラーの次のようなセリフがある。

「人間とは生成途上の“神”なのである!」

ヒトラーの「超人思想」によれば、人間はまだ

“進化”の究極段階には到達しておらず、いま、

もうひとつの「進化の分岐点」にあるという

■“新人類創造”の夢に支えられていたヒトラーの活動

●結局、ヒトラーにとって『我が闘争』は自分の信念をそのまま書いたものではなかった。その証拠に、後年、側近のシュペーアに「あんなものは読む必要がない」と語っているのである。つまりドイツ国民を戦争に駆り立てるための宣伝物だったと認めていたのである。

さらにヒトラーは他の側近にこんなことまで言ってのけていた。

「私は都合上、ナショナリズムの気運を盛り上げねばならなかった。しかし『国家』の概念は一時的な価値に過ぎないことを既に知っていたのだ。

ここドイツにおいてさえ、ナショナリズムとして知られているものが存在しなくなる日がやがて来る。

それに代わって世界に君臨するのは、大師、大君主からなる普遍的な社会である」

●ヒトラーの死後、側近の一人は次のようなことを語っている。

「ヒトラーの目的は“支配者の種族”の確立でもなければ、世界の征服でもなかった。これはヒトラーが夢見た大事業のための単なる『手段』にすぎなかった。

……ヒトラーの真の目的、それは“創造”を行うことである。神の事業を、つまり『生物学的変異』を実現することにあったのである。この結果、人類は天上に昇ることになろう。

いまだかつて前例を見ない半神半人の“英雄現出”こそ、彼の究極の目的だったのである」

ヒトラーが執念を燃やしていた悪魔的な医学実験の数々は、そうした“新人類創造”の夢に支えられていた。彼は世界に隠されていた全ての知識=「エデンの秘密」を知ることを欲し、世界各地にオカルティックな情報網を張り巡らせていた。彼は一種の宗教的情熱に駆られていた。まるでルシフェル的階段を駆け上っていくかのように。

●ヒトラーのインナー・サークルに出席を許されて、一連のヒトラーの発言を記録したヘルマン・ラウシュニングは、〈意志する者の恍惚のような表情〉を彼に感じた、と書き残している。

ヒトラーは恐れおののくラウシュニングに言った。

「これでナチ運動の深さが理解できたかね。これよりも偉大で、包括的な運動がほかにありうるだろうか。ナチズムを政治運動としか理解せぬ者は、実は何も知らぬに等しいのである。

ナチズムは宗教以上のものである。それは新しい人類創造の意志なのである」

─ 完 ─

── 当館作成の関連ファイル ──

Copyright (C) THE HEXAGON. All Rights Reserved.